图1越崎学子赴香港大学开展学习交流

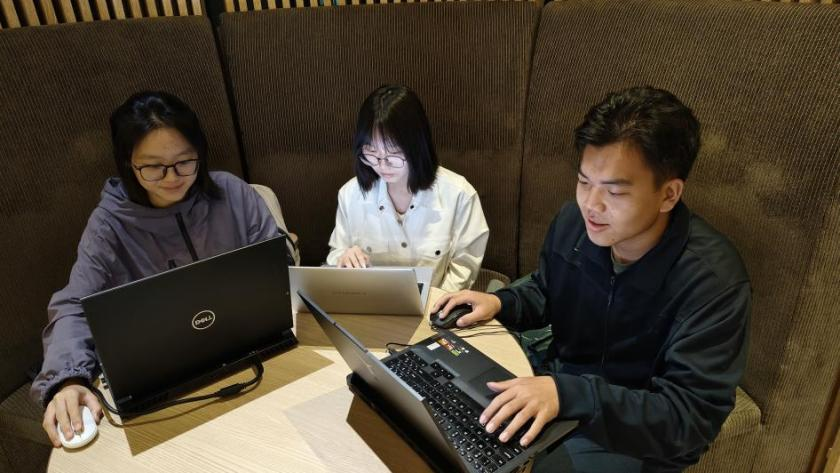

图2 小组讨论

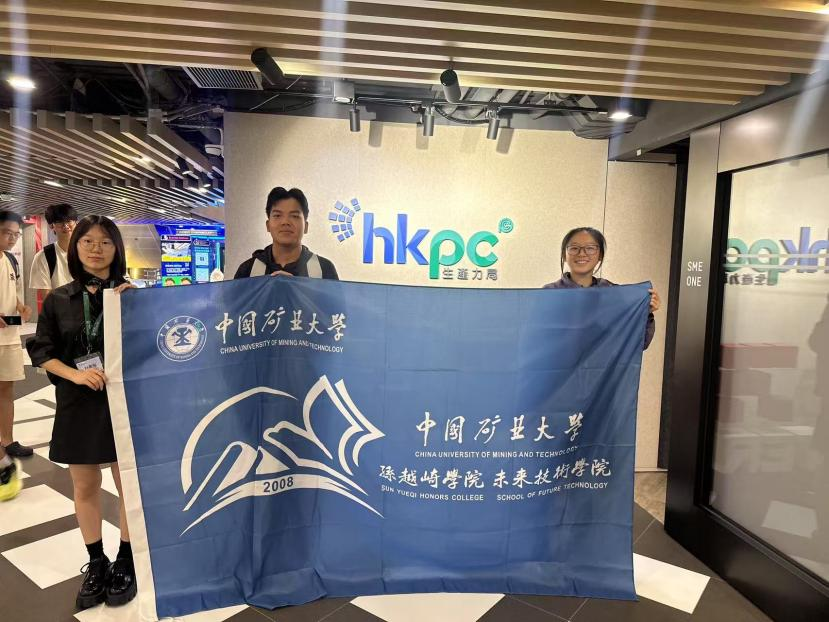

图3参观香港生产力促进局

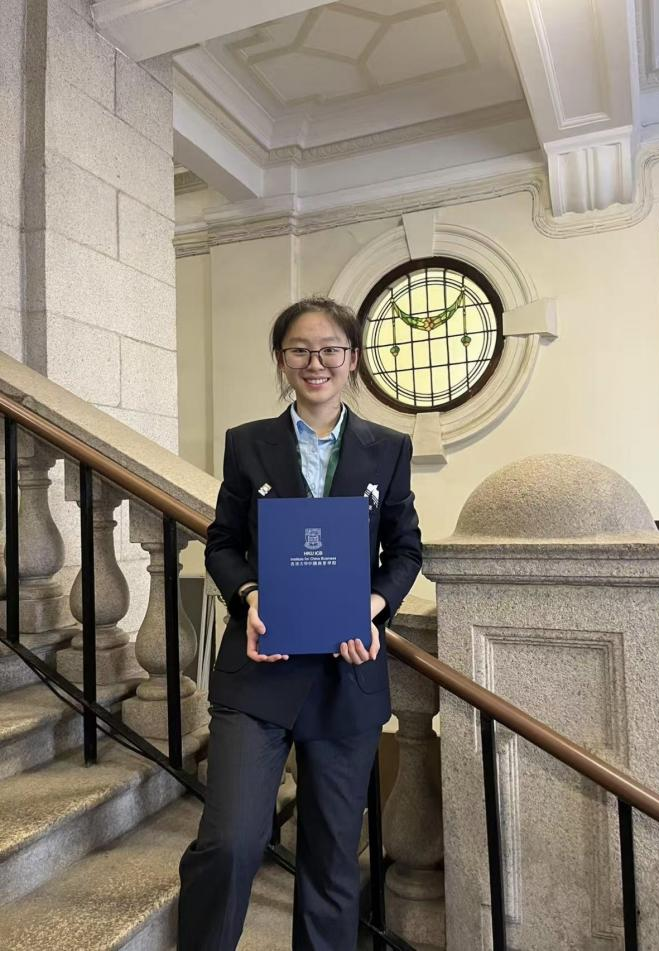

图4结业典礼

2025年7月20日学院2024级本科生前往香港大学,围绕人工智能与科技创新系列主题进行了为期7天的学习交流活动。

知之愈明:港大课堂的专业浸润

香港大学开设系列前沿课程,聚焦人工智能(AI)时代领导者必备的核心能力,涵盖决策逻辑、欺诈防范、商业应用及统计学基础四大维度,助力学员把握技术浪潮中的关键挑战与机遇。

拥有三十年企业管理经验的客座讲师Dr. Sidney Tam首讲《人工智能时代的领导力:科技与决策》,他清晰界定了“决策”与“决定”的区别,剖析文化、情感、信息处理等因素对传统决策的影响,并引入“数据-信息-知识-智慧”认知浓缩模型。Dr. Tam着重强调,AI的核心价值在于将“未知的未知”转化为“可知的知识”,并警示需警惕认知偏见与AI幻觉。他结合实战案例,对比人机认知逻辑,阐释“交互”在决策中的关键作用,并介绍了“技术接受模型”及“游戏化”策略推动AI落地。

Dr.Ada Wong主讲《预防欺诈及数据管制》,课程以剖析ENRON等重大欺诈案例开篇,揭示其对企业社会信任的深远破坏。Dr. Wong深入讲解数据安全实操规范(如U盘加密)及基于“机会/影响”维度的四象限风险评估模型。课堂注重互动,学员分享真实案例,深化理解并锻炼演讲能力,有效融合理论与实践。

黄教授主讲《人工智能在商业智能中的使用》,系统梳理机器学习、深度学习与大语言模型(LLM)的关系,强调AI核心在于“量化思考,寻求概率最优解”。他详细拆解AI开发全流程(数据收集清洗、模型训练评估、迭代优化),并展示其团队开源项目及AI助手在视频剪辑、会议摘要等场景的实际应用。黄教授鼓励学员积极合作,善用AI赋能解决现实问题。

Kevin Yeung教授带来《统计学与人工智能》课程,厘清人工智能三阶段(ANI, AGI, ASI),指出当前仍处ANI阶段但发展迅猛。杨教授通过人脸识别、推荐系统等案例,阐明统计学对智能决策的核心支撑,并精辟总结“AI=算法+数据”。他讲解了关键统计概念,并警示数据缺陷、方法误用和过度假设三大应用痛点。通过AI计算财务报表基础指标出错的生动案例,他有力论证:“AI可极大提升效率,但必须验证其可靠性。统计思维是AI时代核心竞争力。”

该系列课程汇聚顶尖师资,以扎实理论、丰富案例及互动实践,为学员构建了应对AI时代挑战的全面认知体系与核心技能框架。

行之愈笃:多元参访的视野延伸

学子们一起探访香港多所顶尖高校与科技机构,从书院制人文熏陶到工业4.0前沿技术,全方位感受香港的教育与创新生态。

在香港中文大学学长带领下,参访团漫步依山而建的香港中文大学校园,于环保纪念馆体悟可持续发展理念,在“天人合一”景点感受人文与自然的交融。学长详细解读书院制特色——兼具学术与生活的社区化培养模式,并分享申请港中大深造的核心条件,为学子提供升学规划参考。

第二站来到香港生产力局参访。作为推动大湾区新型工业化的核心引擎,香港生产力促进局(HKPC)聚焦智能制造、绿色科技等八大领域。工作人员系统介绍AI时代下的企业转型服务与“生存法则”,并通过视频演示、科技成品展示,让学子直观了解工业4.0技术落地场景。Dr. Zhang Yang的专题讲座进一步深化对人工智能应用趋势的认知。

第三站来到香港展城馆参访。香港首个城市规划主题展馆“展城馆”以虚拟技术打造沉浸式体验。全息沙盘动态呈现城市布局,数据可视化墙实时解析交通、人口等关键指标,AR交互设备则让未来社区蓝图触手可及,生动诠释“智慧城市”的香港实践。

参访团最后抵达坐拥海景图书馆与体育场的香港科技大学。学长分享该校在人工智能、生物科技等领域的突破性研究,开放包容的学术氛围与顶尖硬件设施,展现出“亚洲硅谷”的独特魅力。

此次参访行程贯通人文教育与科技前沿,既呈现香港高校的育人特色,亦揭示其作为国际创新枢纽的核心竞争力,为学子升学择业提供多维参考。

知行合一:课题汇报的成长答卷

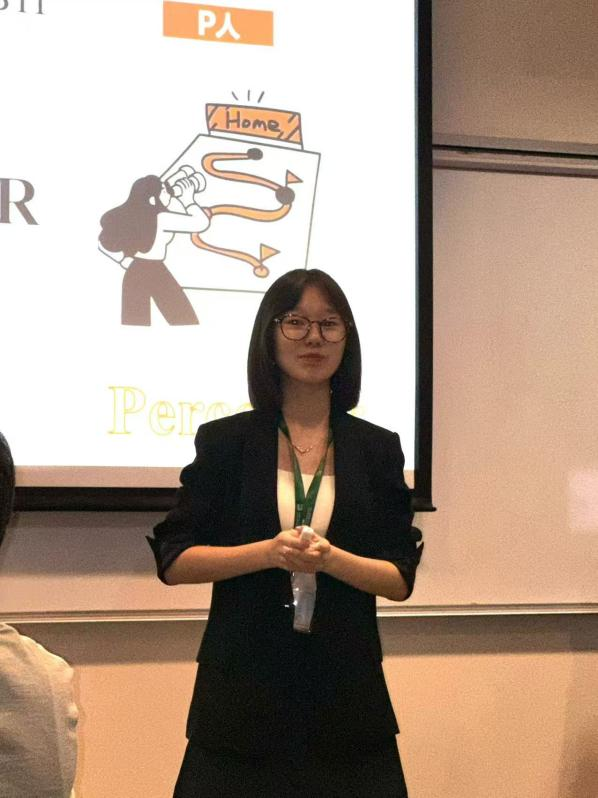

在为期一周的密集研修中,学员们系统学习了《人工智能时代的领导力》《预防欺诈及数据管制》等四门核心课程,并赴香港中文大学、香港生产力局、展城馆、香港科技大学参观交流。结业项目中,团队瞄准旅游业痛点,融合课程知识,开发出具有市场竞争力的AI解决方案。该方案在需求分析、技术架构和功能创新等方面均展现出独特优势。项目推进过程中,我院学子主要组成的团队科学分工、高效协作,通过多次头脑风暴和案例研讨不断完善方案。最终汇报时,其清晰的逻辑、专业的展示和创新性设计赢得评委一致认可。结业仪式上,学员们手持证书与教授合影,为这段融合理论学习与实践创新的旅程画上圆满句号。此次经历不仅提升了学员们的专业技能,更坚定了他们在AI与商业交叉领域深耕的信心。

学子感悟:思想碰撞的学习思考

24级理工实验班 卢耀辉

非常荣幸能够参加此次香港大学暑期访学项目。在此次访学项目中,令我印象深刻的有两方面:黄超教授的讲授和一群志同道合的朋友。

我们总共上了四节专业课,第三节课《人工智能在商业智能中的使用》是由黄超教授所主讲的,这堂课让我对当下AI的前沿发展和未来发展有了新的认识,真正拓宽了我的学术眼界。现如今,各种大语言模型纷纷出现,并且在不惜动用大量的人力和财力去追求高参数,这样真的有意义吗?黄教授认为,目前市面上存在的大语言模型的处理能力已经足够了,没有太多必要再去提升参数,而更应该将AI强大的处理功能精确到某一方面——RAG模型。RAG模型,可以简单理解为:让AI具有能力从各种网站和工具中检索信息,然后整理汇总去解决用户所提出的问题。就比如,让AI有能力帮我写学术论文,更简单的还有让AI帮我点外卖……并且,香港大学已经开源了一些RAG项目,相关的技术也相对成熟。现如今,AI已经具有强大的功能,那有什么是AI不可替代的呢?黄教授提出了“验证不对成性”。AI所能做的工作多数是完成起来很难,而验证起来很简单。而AI没有能力去做验证起来很难的工作,因此我们更应该将重心放在一些验证起来很难的工作,这才是AI所不能替代的方面。

在该项目中,八个来自不同学校的同学组成一个团队去完成最后的结课报告。从最初的讨论决定去做定向于旅游方面的APP。再到,小组讨论分工,并且一起决定各个部分讲述的内容。再到各个部分内容的确定和PPT的制作,以及在酒店大厅不断地彩排。最后,小组出色完成小组汇报工作,得到各专家和教授们的认可,并且小组以第一的成绩获得优胜证书。每一个人都积极讨论,各司其职。让我真切地感受到了一个好的团队应该有的氛围,也增强了我的合作意识和精神。这段经历和友谊,我将永远保留。

最后,感谢孙越崎学院给予了我这个宝贵的学习机会,我也会将学习成果应用于未来的学习当中。

24级文科实验班 叶雨彤

七月的香港,暑气正浓,而我在香港大学夏校的这段学习经历,却为这份炎热注入了思想的清凉。这段融合了课堂学习、企业参访和团队协作的旅程,不仅让我触摸到人工智能的脉搏,更让我开始思考自己在这个智能时代的定位。

在港大的教室里,AI不再只是新闻中的热词,而成为了可被解构的知识体系。《人工智能时代的领导力:科技与决策》课程让我明白,技术只是工具,真正的突破在于如何用它创造价值;《统计学与人工智能》则揭示了数据背后的科学逻辑。最难忘的是小组项目汇报前夜的反复打磨,与来自不同背景的队友合作是另一份珍贵收获。文化差异带来的不只有分歧,更有思维的碰撞。当我们将课程知识转化为解决旅游痛点的创新方案时,那种学以致用的成就感至今难忘。

走出课堂的探索,更像一场关于“创新土壤”的观察。在展城馆里,香港从渔村到国际都会的变迁图谱在眼前铺展,那些规划模型里藏着的,是对未来城市形态的大胆想象;生产力局里,企业与科研机构的紧密联动让人惊叹——原来实验室里的奇思妙想,真的能通过这样的桥梁变成改善生活的产品。香港中文大学和科技大学的学校参访和学长学姐们的讲解,更让我看到了并感受到了理论与实践的完美衔接。这些参访经历像一面镜子,照见了AI技术改变世界的无数可能。

站在维港岸边,看着两岸璀璨的灯火,我忽然明白:在这个AI快速迭代的时代,比掌握技术更重要的,是培养技术无法替代的能力——批判性思维、创新意识和人文关怀。港大的校训"明德格物"在此刻有了新的含义:既要探究科技之理,更要坚守为人之本。

离港那天,暴雨初歇。飞机爬升时,我看到港珠澳大桥如细线般延伸向远方。机舱屏幕上显示着实时航线——正是我们课上讨论过的AI导航系统在运作。在这个被算法编织的时代,我的港大学习记忆,或许就是找到了技术与人文之间,那个属于自己的交汇点。带着对AI更理性的认知和对未来更清晰的规划,我知道,这趟旅程不是终点,而是探索智能时代的新起点。

24级理工实验班 邢琬卿

此次香港大学研习交流之行,让我对人工智能与科技创新发展有了全新认知,更在多元文化中收获了各种方面的成长。

最深刻的感悟是来自对AI更深层次的理解。在过去,我以为AI只是回答问题、闲聊互动的工具,而香港大学教授们的课程让我看见它更广阔的应用图景:与商业结合能优化决策流程,与信息安全融合可构建智能防护网......此外,我还系统学习了人工智能的底层原理——机器学习。它也预示着通用人工智能(Artificial General Intelligence)在未来会更做到更多意想不到的事情。原来,我日常接触的人工智能只是冰山一角,它在产业升级、技术突破中的潜力,才是其真正的价值所在,这彻底刷新了我的认知边界。

校园氛围同样令人难忘。香港大学的学术环境开放而包容,不同文化背景的师生交流碰撞,校园里的光影变化与天气流转,都让我感受到独特的校园文化和风格,在我心中留下了深刻的记忆。

现代诗人林佐瀚笔下的维港是这样的:“两岸高楼接太空,千帆过处浪如虹。夜来灯影摇波绿,谁把明珠沉水中?”我行走在香港的街头,城市风光带来的体验也是这样的。街道的繁华、夜景的灿烂,都让我内心无比震撼。这座城市的发展智慧更令人印象深刻:以“可持续、经济向好、宜居”为核心的规划理念,让繁华与人文关怀并存。在香港生产力局参观无人工厂等科技场景,了解智慧城市等人工智能赋能的项目,也让我更直观感受到AI技术在城市发展中的落地和重大意义。

我非常幸运,能遇到来自五湖四海但志同道合的小组成员们,大家齐心协力,相互沟通,目标清晰,干练地完成一个又一个任务。我们步伐坚定、同频共振,做出最大的振幅、干出最棒的工作,取得最佳的成绩。我无比满足,无比兴奋,能遇到这样一群志同道合的朋友!

此次研习,我的收获远超预期。它不仅深化了我对AI的认知,更在文化体验与城市观察中拓宽了视野。非常感谢中国矿业大学荣誉学院孙越崎学院提供的宝贵机会,这段经历将让我更有信心在我所在的专业领域探索前行,AI赋能,为未来的学术与职业发展铺就更坚实的道路!

新闻来源:学院教学管理办公室

一审一校:赵 帆

二审二校:吴从新

三审三校:王 亮